2010年06月28日

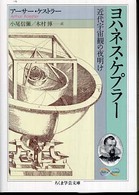

『ヨハネス・ケプラー』 アーサー・ケストラー (ちくま学芸文庫) / 『The Sleepwalkers』 (Penguin)

→bookwebで購入 | →bookwebで購入 |

ケストラーの『ヨハネス・ケプラー』は科学史の本として異例のベストセラーとなった『The Sleepwalkers』(1959)の第四章の邦訳である。あまりにも面白かったので原著をとりよせて最初から読んでみた。

「人間の宇宙観の歴史」と副題にあるように本書は古代バビロニアで天文観測がはじまった紀元前3000年から17世紀の科学革命までの五千年近い 流れをあつかっているが、力点は近世の科学革命におかれている。全600ページのうち、古代ギリシアの宇宙観を述べた第一章「英雄時代」70ページ、ヨー ロッパ中世の宇宙観を述べた第二章「暗黒の間奏曲」30ページに対して、コペルニクスを描いた第三章「臆病な聖堂参事会員」は100ページ、ケプラーを主 人公にした第四章「分水嶺」は200ページ、ガリレオとニュートンを論じた第五章「道のわかれるところ」は90ページを占めている。

最初の二章は科学革命の前ふりにすぎないが、イオニア学派とピタゴラス学派の驚くべき科学的知見を述べた部分は力がこもっている。アリスタルコス はコペルニクスと同じ太陽系モデルを作りあげていたし、アルキメデスはガリレオの直前まで達していた。ヒポクラテスとパラケルススを隔てる距離はただの一 歩にすぎない。ところがこの一歩を越えるために1500年かかったのである。

1500年も回り道をしなければならなかったのはプラトンとアリストテレスによって観念論が打ち立てられ、古代唯物論が忘れられてしまったからだ とケストラーは断ずる。唯物論対観念論という図式で片づく問題だとは思わないが、本書のテーマは科学革命にあるので宿題にしておこう。

いよいよ第三章だが『コ ペルニクス—地球を動かし天空の美しい秩序へ』などで思い描いてきたコペルニクス像とのあまりの違いにのけぞった。

コペルニクスの兄のアンジェイに問題があるらしいことはギンガリッチの本や『回転論』の二種類の邦訳の解説でほのめかされていたが、ケストラーに よると問題があるどころではなかった。同僚の聖堂参事会員から多額の借金をしたり、聖堂の公金を使いこんだりといった金銭スキャンダルもさることながら、 イタリア留学からもどった時には梅毒に感染していたのだ(記録では「癩病」となっているが、ケストラーは当時新大陸から持ちこまれて猖獗をきわめていた梅 毒だろうと推測している)。

梅毒はゆっくりと進行していき、とうとう顔にまで症状が出はじめた。参事会はパニックにおちいり少額の年金と引き換えに辞任と市から退去を求めた が、アンジェイは馬耳東風、梅毒で崩れた顔で市を歩きまわり、参事会の席にまであらわれた。参事会はついに音を上げ、聖職者の身分を保証するとともに高額 の年金をあたえることでやっとイタリアに追い払った。

ケストラーがこういう個人的スキャンダルをあばいたのはコペルニクスが太陽中心説の公表に及び腰だった理由をさぐるためだ。

「それでも地球は動いている」というガリレオが言ったことになっている台詞が有名なので、コペルニクスが『回転論』を長く篋底に秘めていたのも宗 教裁判を恐れたのだろうと考えがちだが、この推定には根拠がない。確かに『回転論』は教皇庁によって条件付き禁書に指定されたが、それは初版刊行後70年 以上たってからのことだし、ガリレオの巻き添えになったという面が強い。

コペルニクスの太陽中心説は噂でローマに伝わり教皇の耳にも達していて、好意的にむかえられていた。シェーンベルク枢機卿はもっと詳しく教えてく れという書簡まで出している。親友のギーゼ司教などは『回転論』を出版するように何度もせっついている。すくなくともコペルニクスが生きていた頃は問題に なる心配などはなかったのだ。

ではコペルニクスは何を恐れていたのか。ケストラーは世間の笑い物になることを恐れていたのだと推測している(実際、地動説が笑い物になっていた という記録がある)。

聖職者にあるまじき汚名にまみれた兄をもったことで、青年時代のコペルニクスは世間的にも参事会の内部でも孤立していたことだろうし、嘲笑には人 一倍敏感になっていたことだろう。ケストラーはコペルニクスをいじけてひねくれた人物として描いているが、晩年のダンティスク司教に対する無礼な態度から するとこの描写には説得力がある(ダンティスク司教は悪役にされることが多いが、やり手の外交官出身だけに礼を失するようなことはしていない)。

兄アンジェイはレティクスとの関係にも影を落としているとケストラーは述べている。社交的なレティクスにコペルニクスはアンジェイの面影を見たの ではないかというのだ。

レティクスは多数の計算間違いをふくんだ『回転論』の改訂版を出すようにもとめられたのに手をつけずじまいだった。『コ ペルニクスの仕掛人』ではレティクス自身の運命の暗転に原因をもとめていたが、ケストラーは『回転論』に自分の名前が一度も言及されていないの で、コペルニクスに裏切られたと思いこんだのだとしている。ありそうな話ではある。

さて本書の立役者というべきケプラーだが、コペルニクスに輪をかけた困った人物なのである。恩師のメストリンにあてた書簡がたくさん引用されてい るが、文面は自己憐憫と傲慢のかたまりで、こういう手のかかる弟子と文通をつづけたメストリンの忍耐力に感服した。

ケプラーの生涯にはチコ・ブラーエとガリレオもからんでくるが、どちらも問題だらけの人物で苦笑しながら読みすすんだ。天才だからしょうがないと もいえるが、あれくらい人格が歪んでいないと後世に残る仕事ができないということだろうか。科学史としての面白さもさることながら人間ドラマとしても読み ごたえがある。