2012年12月14日

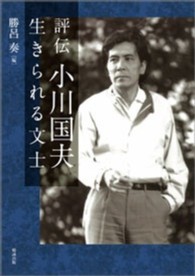

『評伝小川国夫 — 生きられる�文士�』勝呂奏(勉誠出版)

「作家と失敗」

文学研究について不安を持つ人は多い。いったい何を「研究」するんですか?と。文学ってそういうもんじゃないでしょう?と。でも、そうでもないの だ。文学についてあれこれ知的探究をすることは十分に可能なのである。ただ、その領域があまりに広い。つねに拡大している。変化もしている。下手をすると 見逃しそうな微妙な部分もある。

本書は文学研究という広大な領域のひとつの極みを示したものである。「評伝」という独特な分野の、その味わいがよく伝わってくる。評伝が他の研究 スタイルと違うのは、「人」としての文学者を相手にするというところだ。何しろ人が相手だから、そこには文字通りの�お付き合い�も含まれている。しゃ べったり、行動をともにしたり。場合によっては励ましたり、ともに喜んだり、悔しがったり。そしてもちろん死を悼んだり。

本書の著者も小川国夫とは三〇年の親交があり、その遺稿整理は現在続行中。その過程で作家の未発表小説を発掘、刊行もした(『俺たちが十九の時 — 小川国夫初期作品集』)。この評伝は作家の生前からなんとなく念頭にあったものらしいが、その訃報に接し、万を辞するかのようにして本格的な構想が始 まった。

そういう意味では、ここで行われているのは勝呂奏という研究者と作家小川国夫との間の、人と人との交流なのである。しかし、読者のはじめの印象は やや違うかもしれない。何しろ、表だって著者が登場する箇所はごく限られているし、個人的な感想や文学的な解釈さえもが封印されているかと見える。自身の 小川像を描いてみせるよりも、ごく控えめに「全著作の簡易な事典の代わり」にならんとしたと著者は言う。たとえば評伝の傑作と言われる阿川弘之の『志賀直 哉』などは、著者と対象作家との具体的な関わり合いが読み所にもなっている。阿川自身の何ともくつろいだ語り口に魅了されるうちに、いつの間にか志賀直哉 という人物とじかに接しているかのような錯覚を抱く。『評伝小川国夫』の書きぶりは、そうした�著者参加型�の評伝にくらべるとかなり禁欲的に見える。

しかし、本書を通読した読者は、おそらく勝呂なりの付き合いの作法のようなものを体験するはずである。小川国夫の書いたものはすべて読みつくし、 一字一句賞味し、のみならず小川の置かれていた環境にも精通し、小川作品の掲載された刊行物の全体にも目を通し、むろん書評や評論に表れた小川へのコメン トはすべて採集する。論ずるよりも客観的な記述に徹するという方針だったと著者は言うが、これだけ禁欲的なアプローチだからこそ、逆に浮かび上がってくる ものがある。

筆者がとくに印象づけられたのは、小川国夫の「負」の部分の描出だった。幼い頃の疫痢に始まり、肺浸潤、ノイローゼ、自殺願望と青春期に至る小川 にはつねに肉体的精神的な失調がつきまとう。ヨーロッパでのバイクを購入するも、小説の題材にもされているようにしばしば事故を起こし怪我もしている。

勝呂がそうした事例を選択的に記述しているというわけでは決してないのだが、小川のそんな負の部分を見つめる著者の目にこそ、この評伝の軸足があ るように筆者には思えた。小川国夫といえば、曲がりなりにも昭和の文学史に名前を刻んだ作家の一人とも思えるが、勝呂が描き出すのは決してきらびやかな成 功物語ではない。はじめて出した私家版の小説はまったく売れず、活字になった作品が簡単に名声を得たわけでもない。たしかに島尾敏雄が『朝日新聞』の「一 冊の本」欄で『アポロンの島』をとりあげたことによる文壇デビューは劇的なものだったが、その後の道も決して平坦なものではなかった。川端賞を受賞した 「逸民」にしても、そもそも「新潮」にこの作品が掲載されるまでに二回ほど前の作品がボツになっている。長篇の完成もなかなかうまくいかない。もちろん小 川本人の、自身の原稿に対する厳しい姿勢もあるのだが、とにかく作家と先輩作家や同人誌、出版社との関係を丁寧にたどりながら勝呂が示すのは、書く事をめ ぐって刻苦勉励をつづけた小川の、苦闘の痕跡である。そのような視点の背後にあるのは、あえて明瞭には書かれていないが、しかし、その抑えた筆致のあちこ ちからしみ出してくる、勝呂の小川に対する深い敬意だろう。とりわけ小川の背負った重荷や突き当たった壁に対する敬意。

副題にもあるように、小川国夫は「文士」という昔ながらの称号がかろうじて通用した世代の作家である。実際、彼のたどった人生は、まるで先輩作家 のたどった航跡をなぞるかのように見えなくもない。経済的に恵まれた家庭、青年時代の精神的危機、上京、大学、放浪。小川の敬愛した志賀直哉を典型にこう した世間一般から見れば「いい気なもんだ」と言われそうな文学者の生き方は、ある時代まではその超俗性ゆえに華麗にも見えただろう。しかし、それを華麗に 描き出してしまったのでは意味がない。つとめて昔ながらの文学幻想とは距離をおきながら、しかし、なおかつ「文士」という概念にこだわることで作家の持つ 文学への執念のようなものを浮かび上がらせる。記録に徹すると言いながら、なかなか深いたくらみを持った評伝なのである。

0 件のコメント:

コメントを投稿