2011年01月25日

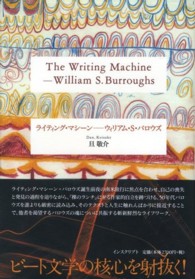

『ライティング・マシーン ウィリアム・S・バロウズ』旦敬介(インスクリプト)

「常に自分の意識を壊し超えようとした人」

ビートニクの作家というと、アレン・ギンズバーグ、ジャック・ケルアック、ウィリアム・バロウズの3人が代表的だが、そのなかでいちばんカッコいいとかね てより思っていたのはバロウズである。なぜならば謎めいているからだ。いつも背広に帽子という格好。ジーンズ姿の写真は見たことがない。ギンズバーグとケ ルアックに漂っているヒッピー世代の先駆者的な雰囲気がないのだ。麻薬中毒なのに、そうしたにおいも感じさせない。しわの寄った紙を伸ばすような独特の 声。どこにも属さない孤高の人というイメージを全身から放っている。こんなふうに書くとバロウズの良き読者のように見えるかもしれないが、申し訳ないことにそうではないのである。あのハチャメチャな文体とむきあうのは億劫だと正直なところ思っている。でも無視できない。想像をかきたててやまないあの雰囲気が気になって仕方がないのである。

「作品が面白いのは作者が面白いからだ。作品がどんなにすばらしくたって作者がつまらない人間だったら、その作品と作者に寄り添って人生を賭けられないじゃないか。文学作品を読むのは、作品を評価するためではなく、生きていくうえでのアイディアを得るためなのだから」

本書を手にしたとき、帯に使われていたこのあとがきの文章に心をつかまれた。漠然と思っていたことを言い当てられたように気持ちが高揚し、そう、そう、な んだ!と思わずつぶやいていた。旦敬介の仕事は、ガルシア・マルケスをはじめとしてさまざまな南米文学の翻訳で知っていたが、著作を読むのははじめてだっ た。いつもは黒子として見ていた人がいきなり語り出したような驚きだった。

作品を作者と切り離して自立したテクストとして読むという立場に、私自身もずっと違和感を抱いていた。その人がいなければその作品は生まれなかった のだから、作者と作品を切り離すなど土台無理な話だし、そもそもそうしなければならない理由が分からない。もちろん「人生物語」に引っ張られて作品のう わっつらしか読まないのはよくないことだが、だからといってそれを根拠に切り離すことを主張するのも奇妙である。安易な物語に洗脳されることなく、その作 家の生き方とテキストの関係を深く読み込むことこそが成されるべきなのに。

たしかに、作品だけ読んでいれば充分という職業作家もいるだろう。だが、バロウズのような作家は生きることと創作とがピタリと張り付いていて、はが しとることができない。作品を評価するという文学作品に対する世間一般の態度を留保せずにおかないほど存在感が際立っているのだ。著者はこの本のなかで 「生きるためのアイディアを得るため」にバロウズを読むという態度を貫いている。彼のなかにそうせねばならない必然と欲求が強くある。そのためにまず既存 の「物語」を疑ってみることからはじめる。

バロウズにまとわりつくストーリーの一つに、バロウズ計算機の御曹司で生涯親の援助で生きていたというのがある。だが一家は裕福な資産家などではな く、ごくふつうの中産階級だったという。月200ドルの仕送りは、有能な兄に比べて社会的には無能だった彼に対する親(とくに母親)の理解と愛情のあらわ れだった。生産活動に参加できなくてもその生は無意味ではないという母の思いが、そこに込められていたのだ。

ビートニクは旅好きでひとところに留まらないというイメージがある。実際バロウズも南米に、モロッコにと忙しなく旅しているが、その旅の意味は『オ ン・ザ・ロード』の作者のケルアックとはちがっていた。ケルアックが路上に身をおくこと自体に意義を見いだしたのに対し、バロウズはもっと具体的な目的を もって旅に出た。この指摘はとても新鮮だ。おそらく彼らの雰囲気のちがいもそこから来ているだろう。

「彼にとって旅が重要なのは、その過程ではなく目的地であり、その目的地で何かを手に入れたいがために彼は旅するばかりだった」

その典型的な例は、ヤヘという幻覚植物を手に入れるためにコロンビアに旅したことだ。ヤヘを探し当てて実際に摂取した彼は「全感覚に対する狂った圧 倒的強姦」を体験する。すなわち白人の彼が黒人となり、しかも男と女の両方に思うがままに入れ替わり、性欲を感じて接触するのである。

処女作『ジャンキー』には人が何かに変身するシーンが登場するが、その描き方は後の『裸のランチ』ほどにはぶっとんでいない。現実に片足を置きつつ 夢か幻想として変身を体験する。だが、『裸のランチ』以降は幻覚的なシーンに説明や理由がなくなり、変身や幻覚も現実のもうひとつの姿として描かれるよう になる。ヤヘ体験を経て彼のなかでリアリティーが変化した証だった。

「自分自身が「黒人女」に変身してしまうのを実際に体験してしまったのだから、そしてそれはことばにできないほどリアルなことであったのだから、もはや夢と現の間に、幻想と幻覚と妄想と知覚のあいだに、リアルさの優先順位をつけることができなくなったのだ」

つねに自己の意識を更新しようとしたバロウズの本質が浮き彫りになったこの第二部の論考は力強く、説得力がある。

バロウズはまたコンテクストを無視して継ぎはぎにしたカットアップという手法で知られるが、これは単なる小説的技法として使用されたわけではなかっ た。彼は芸術の使命は自己表現ではなく、宇宙の潮流と同期する媒体になることだと考えていた。だが、彼自身は霊感が強いほうではなかったし、何かが憑依し たように書くこともなかった。カットアップはそんな彼が自分の意図や意識を突破して文章の魔術性に近づくために編み出した方法だったのだ。

ほかにも意識ある状態で夢を作りだそうとする「ドリーム・マシーン」とか、空間内の霊力を体に取り込むための「オルゴン・ボックス」とか、鏡を凝視 して自己を超える実験などを繰り返し行ったという。バロウズの考えることは常に具体的であり、実践的であり、科学者にちかい態度で意識と無意識のはざまを 探っていたのだった。

「さまざまなこの世の実験を通じて、われわれが常に見ている「現実」以外の次元が確実に存在することを確信していた。彼の作品はすべて、その「もう ひとつの次元」(別にひとつでもなくてもいいのだが)がどんなものでありうるかを、スピリチュアルでないひとりの人間が手探りで探し当てるための活動記録 だった」。

思い込みが強く妄想も多かっただろうが、思い込んだことを言葉でいいくるめるのでは彼は満足できなかった。肉体を使って実験し観察するほうに進まずにいられなかったのだ。そこが彼のクールさであり、カッコよさだ。

最後に本書のタイトルについて触れておくと、「ライティング・マシーン」には二重の意味がある。ひとつはタイプライターのこと、もうひとつは彼自身 が書くマシーンとなることである。もちろんふたつは絡み合っている。浮かんだことを考える間なく書き記すことのできるタイプライターの出現によって書き手 バロウズが生まれた。彼はこのマシーンを駆使して言葉による無意識の表出に挑んだのだった。手で書いているかぎりは生まれなかった発想である。

このことはカメラと見ることの関係を私に思い起こさせもした。カメラを手にして人は自我の外側を意識するようになった。とくに小型カメラの登場は、 カメラを肉体を密着させて路上を彷徨し無意識をあぶりだすという行為に駆り立てた。六十年代後半にそれに熱中した写真家に森山大道と中平卓馬がいるが、彼 らはビートニクへの共感も強かった。

だが七十年代なるとふたりは別々の道を歩みはじめるようになる。本書のなかで以下のような言葉に出会ったとき、ケルアックとバロウズの二股路とそれが重なって見えたのが私にはとても興味深かった。

「意識の前に浮かんでいるものをそのまま書き出していく、という現象面においては非常に似通ったことをやっていながら、ケルアックとバロウズでは、やっていることの捉え方はむしろ正反対だった」

ケルアックはあくまでも書く主体としての自我を主題にしつづけたが、バロウズの主題は自分にはなかった。「自分は記録する道具にすぎない」と書き、自分の肉体がマシーンに近づくことこそが理想の状態だとした。

このことは中平の行為とピタリと重なる。夜の都市を詩情あふれるモノクロのショットに収めていた中平は、七十年代になると「植物図鑑のような写 真」、まったき記録としての写真を宣言し、カラーに切り替えた。暗室作業には手の痕跡が残り、それこそが彼の否定したい「芸術」を成り立たせる根拠である と考えたのだった。それから間もなく彼は急性アルコール中毒症で記憶の大半を喪失する。だが、写真を撮ることだけは憶えており、現在にいたるまでひたすら マシーンのように撮影をつづけてきたのである。いま都内2箇所でおこなわれている中平の写真展でその成果を見ることができるが、どの写真にも事物が見返し てくるような恐ろしさがある。

「使命ということを想定しなければ、人間の人生には何の価値もない」、そうバロウズは述べた。「使命」とは簡単に口にできる言葉ではない。うっかりすると映画の安手のセリフのようになってしまう。バロウズはその言葉がよく似合った人だ。中平もまたそういう人だと思う。

0 件のコメント:

コメントを投稿